自去年622全民公投開始,香港人點起了爭取普選之火。可是,經歷了831人大「落閘」框架,到928佔領金鐘,87枚催淚彈,79天的佔領,氣勢彷彿一度中斷了,2015年,政府以為一切堵截「政改」的路障真的拆除了,於是「政改三人組」和建制派一方面把仍然保守的政改方案呈交立法會審議,另一方面,則大力宣傳「2017 一定要得」,裏應外合落區宣傳。而另一邊的「泛民」,錯過了「雨傘運動」動員市民的高峰期之後,亦彷彿苦無對策,剩下的目標,只有「否決」一途。縱然「泛民」自知難以扭轉,成功發揮制衡作用,投下反對專制政權的歷史一票。這是一般香港人的理解吧?然而,很多人不以為然,紛紛準備為「政改」來個定調,正如為「雨傘運動」所做的一樣。相信很多香港人都心理有數,否決政改的翌日,估計親中媒體將會大肆報道「泛民」扼殺了一人一票普選的機會。這本來就是一般傳媒對這件事的論述,若干日子後,這會變成歷史。人們將來讀歷史,或許只會記得立法會當天的投票結果:反對派議員的27票阻撓政改通過。

正當大家以為「政改」方案表決全無懸念之際,恰恰冥冥中自有天意,立法會的屏幕不是出現43:27的記錄,而是會議記錄寫下:政改議案,以28票反對,8票贊成,「大比數」被否決。若干年後,我們的後代假如重看這段歷史,將會如何詮釋?歷史的大論述當然不會巨細無遺至描述有議員拉隊離場,缺席投票的種種經過,歷史更不會大書特書,強調這班人應會投「贊成」票的,只是因一時大意,連小學數學題也計不了。歷史到了這裏,只會以另一種論述的方式告訴香港人:香港立法會議員順應民意,以「大比數」否決政改方案。

歷史當然不是這樣敘述吧,但人們往往是這樣理解的。因此,1989年6月4日是「六四屠城」或「六四事件」,都比中共的「六四風波」使人更沉重。香港當時有「百萬人大遊行」,讓人感到無比的震撼。至於2003年7月1日是「五十萬人大遊行」要求取消二十三條立法,已代表了民意的憤怒。還有,2013年香港人普遍強調的是「撤回」國民教育科,而不是官方的「擱置」。為甚麼我們要字斟句酌,咬文嚼字?就是因為我們要取回歷史的話語權!

事實上,這班建制派議員突然離場,客觀上造成28:8的大多數票反對,是不容抹殺的事實。既然如此,歷史將會怎麼說?歷史當然可以說成:他們離場不投票,等如政改一定不能通過,因為他們沒有投下贊成票。當一眾親中傳媒、政黨、市民,乃至政府,準備在政改表決後翌日把政改不能通過這個責任,加諸「泛民」身上,肆意對他們口誅筆伐,任意謾駡時,這班庸碌無能的建制派正好轉移了視線,分擔一下輿論的壓力,至少,他們再高調說政改不通過,責任在「泛民」的論述,便顯得蒼白無力了。因此,儘管歷史的論述必然涉及權力的支配和意識形態的爭奪,永遠沒有一個客觀的標準。可是,建制派的愚蠢行為,側面反映了「雨傘」族對於政改的一套論述:經1200人提委會篩選的特首候選人,並非「真普選」,因此,否決政改是代表市民拒絕「袋住先」,而大比數反對正好反映了市民意願,這論述在歷史上將更形鞏固。

最明顯的例子是葉劉淑儀在電台節目中試圖以眼淚去爭取支持,或將責任歸究到帶頭離場的林健鋒。可惜,她這套論述顯然未能扭轉劣勢,而且,影響將會延至年底區議會選舉,甚至波及其黨羽。另外,與她一起離場的人都會有此下場,當他們試圖解釋,先以「等埋發叔」打圓場,之後又互相諉過於其他人,凡此種種,不但沒有把論述的話語權重奪回來,反而再給網民或傳媒輕易反駁,予人「蠢上加蠢」的感覺,更加加深了香港人大比數否決政改是理所當然的這套論述。

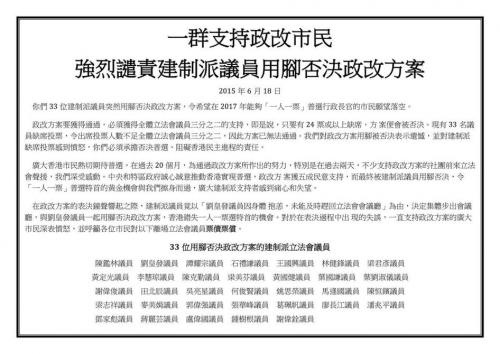

也許政改歷史的事實將深印在立法會的會議記錄上。因此,一些親中傳媒特別為建制派說項,甚麼「場外投票」,或歸究「風水唔好」。他們越是這樣解釋,越顯得建制派這次犯錯,是「災難性」錯誤。因為他們將話語權拱手讓予「泛民」,除了中共沒面子不高興之外,還波及了日後的選舉,影響中共治港的影響力。再舉一個例子,事件發生後,「一群支持政改市民 強烈譴責建制派議員用腳否決政改方案」的聲明在網上瘋傳(見上圖),我們不用深入了解這群市民究竟是「抽水」諷刺建制派,還是真正支持政改通過,要責難建制派不投贊成票。只要這些聲明或論述不斷在媒體出現,泛民則只需藉此論述瞄準建制派,正言若反,久不久拿來一用,對準建制派的歪論,予以重重一擊,或是令他們的論述到最後難以成立,便能叫中立選民將手中的游離選票投向他們了。刻下,泛民或一眾爭取民主之士,應當好好把握這個建制派繳下的槍枝和彈藥,在接著下來的區議會和立法會選舉,好好「以子之矛,攻子之盾」,借用這套建制派雙手送給你們的歷史論述,將議會的話語權重奪過來,扭轉「雨傘運動」後,表面上呈現的敗象吧!

小說《一九八四》中,奧威爾寫道:「控制現在的人控制過去,控制過去的人控制未來」。不錯,為甚麼歷史重要?除了可以鑑古知今外,歷史其實不是甚麼,「歷史只是為了誰」而已,人們需要各種先例以為目前的自己定位,專制政權尤甚,往往不惜篡改歷史、曲解歷史,去達致他們的目的。中共本來就是要以全體42人投贊成票去完成官方的歷史論述的。這班建制派亦樂於完成這歷史任務,因為只有如此,才可使他們目前與未來的政治生命獲得正當性,故歷史的記錄對他們極為重要,中共亦要以此完成《基本法》中應允香港人的承諾,藉此向文明世界靠攏。可是,建制派這次不依劇本演出,註定壞了中共的好事,也落了領導人的面子,怪不得他們涕淚連連了,歷史罪人之名他們可擔當不起呢!

香港人「我要真普選」的目標當然不會就此告終。原以為「雨傘運動」的一幕幕畫面,已成了香港人爭取民主的歷史印記,劇本可以告終。然而,投票前竟出現此等出人意表的一刻,歷史的諷刺莫過於此,它給我們最大的啟示是:這幕建制派自編自導的鬧劇,具體反証了香港人一直嘲笑奴才政治之荒謬,以往,我們只會嘲弄建制派是「橡皮圖章」,卻苦無典型例證。不過,618政改表決的一幕,正正暴露了當權者的專橫與趨炎附勢者的醜態。歷史會記住這一筆賬!